Redes sociodigitales y la nueva megaconcentración comunicacional

Esta entrevista con Martín Becerra realizada por La Tecl@ Eñe proporciona al lector un profundo panorama sobre los procesos infocomunicacionales mediante los cuales los argentinos nos informamos, procesos que además son formadores de opinión.

Para comenzar, una pregunta (amplia) sobre el estado actual de la concentración infocomunicacional en la argentina, teniendo en cuenta la operación de compra de Telefónica por parte de Telecom y también que la Secretaría de Comercio e Industria presentó un informe de objeción de esta operatoria. El panorama se complejiza, además, con la entrada de Starlink para comercializar los servicios de conectividad satelital en el país y la llegada al gobierno de Javier Milei, quien mediante el DNU 70/23 modificó regulaciones vigentes hasta su llegada al poder.

—Partamos de la resonante, controvertida y paradójica compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom, controlada por el Grupo Clarín. Esta operación, presentada como un hecho consumado al presidente Javier Milei en febrero pasado, eleva los niveles de concentración infocomunicacional argentina a niveles inimaginados por Carlos Menem cuando comenzó la etapa de privatizaciones en 1989 que habilitó la constitución de los multimedios, facilitó cruces propietarios, habilitó la presencia de capitales extranjeros y permitió la constitución formal de cadenas en la programación que irradian las cabeceras situadas en Buenos Aires al resto del país. Desde aquel entonces corrió mucha agua bajo el puente, pero todos los presidentes, con la excepción de Cristina Fernández solamente en el caso de Clarín (porque en su gobierno hubo guiños para otras concentraciones de mercado protagonizadas por grupos de escala inferior a la de Clarín, probablemente con la expectativa de crearle competidores al conglomerado liderado por Héctor Magnetto), avalaron un proceso de concentración de las comunicaciones en cada vez menos manos, cada vez más poderosas. Ejemplo de esto es que Clarín engulle ahora a Telefónica vía Telecom, sepultando los compromisos de la privatización de Entel hace 35 años, que fijaba la actividad de telecomunicaciones como exclusiva de las operadoras beneficiadas que, además, eran separadas incluso en su despliegue territorial de redes y servicios. Después de fracasar las negociaciones con el kirchnerismo para acceder a Telecom, Clarín logró finalmente que Mauricio Macri pavimente con cambios regulatorios a medida (redactados en estudios de abogados del Grupo y compilados rústicamente por Fabián «Pepín» Rodríguez Simón) la megafusión Cablevisión-Telecom. La operación de este año con Telefónica era rumor conocido y, de ahí, que Milei, su vocero Manuel Adorni y otros funcionarios ya en 2024 ventilaran varias críticas contra Clarín, acusara a Telecom (y a Telefónica) de acumular deudas en los aportes al Fondo de Servicio Universal que Milei disolvió por decreto en enero último (conservando la obligación de aportes del uno por ciento de los ingresos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, que ahora el gobierno maneja a discreción). Milei, que en sus charlas en cenáculos de la ultraderecha occidental se pavoneaba con la defensa de monopolios privados, al reconocerse incapaz de imponer la venta de Telefónica a alguno de sus sponsors empresariales, pegó un giro insólito para su dogma y salió a defender a usuarios y consumidores quienes, afirma, se verán perjudicados por lo que él mismo denomina «monopolio» en manos de Clarín.

El Estado argentino, en este caso el Gobierno de Milei, puede usar las facultades para intervenir ex post y podría, desautorizar la compra, autorizarla, o bien autorizarla parcialmente, condicionándola (por ejemplo, podrían decir, «tienen que desprenderse de las operaciones móviles en tal porcentaje o de telefonía fija y conectividad fija a internet en las provincias donde superan el 40 o el 50% del mercado). De hecho, ha habido otras concentraciones de mercado en comunicaciones donde se le han impuesto condiciones a las concentraciones de mercado. Los misiles que lanza la Casa Rosada contra el Grupo Clarín y los ataques a algunos de los columnistas que se permiten algunas críticas a las políticas oficiales, así como algunas producciones editoriales muy incómodas para el gobierno, se inscriben en las negociaciones en torno a los condicionamientos a la nueva concentración protagonizada por el conglomerado que está por cumplir ochenta años.

En paralelo, Starlink es una presencia disruptiva en la conectividad fuera de los grandes centros urbanos. La constelación de satélites de órbita baja de Elon Musk fue beneficiada por la relajación de requisitos para operar desde el principio de la presidencia de Milei y ya es un operador importante en ese sector, claro que todavía no está integrado de modo convergente con otros sectores como los servicios de comunicaciones móviles o los medios audiovisuales. No obstante, su crecimiento merece ponderarse porque potencialmente puede asociarse con plataformas de comercio electrónico o prestadores audiovisuales.

Starlink es un caso singular de expansión por parte de una compañía estadounidense en el marco general de la huida de la Argentina de capitales extranjeros: según un relevamiento de la consultora PwC citado por La Nación, al menos setenta compañías multinacionales decidieron vender sus negocios en el país, cediendo sus activos o transfiriendo operaciones a capitales nacionales o regionales.

Ahora bien, a la sombra gigantesca de la nueva megaconcentración de Clarín y del peculiar caso de Starlink, hay muchos movimientos en la estructura de propiedad de las comunicaciones que merecen ser analizadas porque le imprimen novedad al panorama del sector. La morfología de las comunicaciones no sólo es más concentrada, sino que los capitales extranjeros venden a capitales nacionales activos muy importantes, como Telefé, el canal de mayor audiencia, cuya red «federal» venía desarticulándose en los últimos años, a medida que empresarios de escala subnacional (como el Grupo Televisión Litoral) fueron comprando a Paramount/Viacom algunos de los canales que la conformaban. Otro tanto ocurrió con DirecTV, previamente, que AT&T le vendió al Grupo Werthein en toda la región latinoamericana.

En un nivel «meso», es decir, en procesos de concentración de menor escala, hay que citar la constitución de medios paraoficiales como El Observador, con la presencia de capitales del país y de Uruguay, Neura, La Derecha Diario, el canal de streaming Carajo, en manos de los mismos dueños de Blender, con Augusto Marini como cara visible.

Otra tendencia relevante es la retirada del mercado de medios de propietarios tradicionales y la llegada de capitales que no tienen un pasado periodístico ni como creadores de contenidos. La venta del Diario Río Negro, que por primera vez en su larga historia no tendrá entre sus controlantes a la familia fundadora, se realizó a un grupo con intereses en el sector farmacéutico, hotelero y de la construcción, no a una empresa periodística.

También hay grupos relativamente estables y con grandes audiencias, como es el caso de Cadena 3, con sede en Córdoba, el Grupo Indalo (C5N, Radio 10, Ámbito Financiero, entre otros medios) o el Grupo Olmos (CrónicaTV, diario Crónica, entre otros).

Estos movimientos tienen un común denominador y es económico: la crisis de ingresos de los medios de comunicación (tradicionales y digitales) activa la transferencia de empresas a manos de capitales que entienden que los medios son lubricantes para sus otros negocios, les sirven en la interlocución política con gobernantes, empresarios y jueces, y son una inversión en la que el rojo en el balance es un mero daño colateral porque lo compensan con los ingresos de las otras actividades. También hay dinero de la política, pero esto no es novedoso, si bien habría que ver en qué magnitud los fondos de la SIDE están siendo usados también en los cambios de propiedad de medios.

Por supuesto, uno de los varios efectos directos de este panorama es la mayor precarización del trabajo periodístico, porque su objetivo está subordinado a la capitalización de otras actividades y el contenido informativo importa menos.

—Qué grupos comunicacionales han surgido en este último tiempo y cómo modifica el escenario de relaciones entre grupos infocomunicacionales y poder, quiero decir, cómo altera el surgimiento de esos nuevos grupos, el escenario de vinculaciones entre poder económico y poder político.

–—Algo de esto respondí en la anterior, por ejemplo, con el feed lot de medios paraoficiales que producen contenidos para su posterior viralización en plataformas digitales. La venta de medios en propiedad de extranjeros a grupos locales altera las relaciones de poder político y económico en el sector, porque los grupos locales tienen, de modo más nítido, intereses en campos de la economía donde la regulación estatal es clave y, en consecuencia, su orientación política suele ser más manifiesta. Pensemos en el Grupo América, que tiene a Daniel Vila, José Luis Manzano, Claudio Belocopitt y Gustavo Scaglione (desde 2024) con sus paritarias abiertas en simultáneo con el gobierno nacional, con gobiernos provinciales y municipales, en la multiplicidad de negocios conjuntos y separados que gestionan. Scaglione desembarcó así en Buenos Aires, tras haber consolidado su posición en Rosario y comprar medios en otras localidades.

Otro caso de interés es La Nación, que durante el gobierno de Milei presenta un caso singular: el desacople editorial entre el diario, nave nodriza del grupo, que muestra cierta vocación para recuperar la producción periodística e informativa basada en hechos, y el canal de tv LN+, cuyo alineamiento con los designios del gobierno nacional es desembozado en casi toda su programación. Además, La Nación aprovechó un error no forzado del Grupo Octubre en su FM Aspen para crear Radio La Nación, pero en este caso se trata casi de un negocio tercerizado, una unidad que no es periodística, además.

Además, hay grupos que, sin ser nuevos, están consolidándose y otros, debilitándose en estos últimos años. Ejemplo de la primera tendencia es El Destape, mientras que Octubre parece representar la segunda; en ambos casos, hablamos de medios con una línea editorial relativamente afín. Los canales de TV de Perfil acusan una crisis de sostenimiento, mientras que hay canales de streaming como Luzu, Olga, y los más políticos Gelatina o Blender que han crecido en audiencia y programación en los últimos años.

MIRÁ TAMBIÉN

Adolescencia al desnudo

POR SOLANA CAMAÑO | El uso de IA para generar imágenes de adolescentes desnudas se expande en la vida social y con particular énfasis en las escuelas secundarias. Las autoridades, el propio Poder Judicial y las familias viven con perplejidad estas acciones protagonizadas por varones y quedan entrampadas entre denuncias judiciales, mediáticas y reclamos a las plataformas digitales que no prosperan y redundan en impotencia y mayores enfrentamientos.

Cristina Fernández de Kirchner presa: ganó Héctor Magnetto

POR MARTTÍN BECERRA | El ceo de Clarín celebra la victoria del periodismo de guerra. Razones de un odio visceral. Néstor Kirchner, fusiones y leyes, según pasaron los gobiernos.

Hace cincuenta años los EE. UU. abandonaron Vietnam, pero los medios todavía no han aprendido la lección

POR NORMAN SALOMON | El mito de que la cobertura informativa indujo a los estadounidenses a oponerse a la guerra todavía persiste. De hecho, fue cómplice en buena medida de la perpetuación del conflicto.

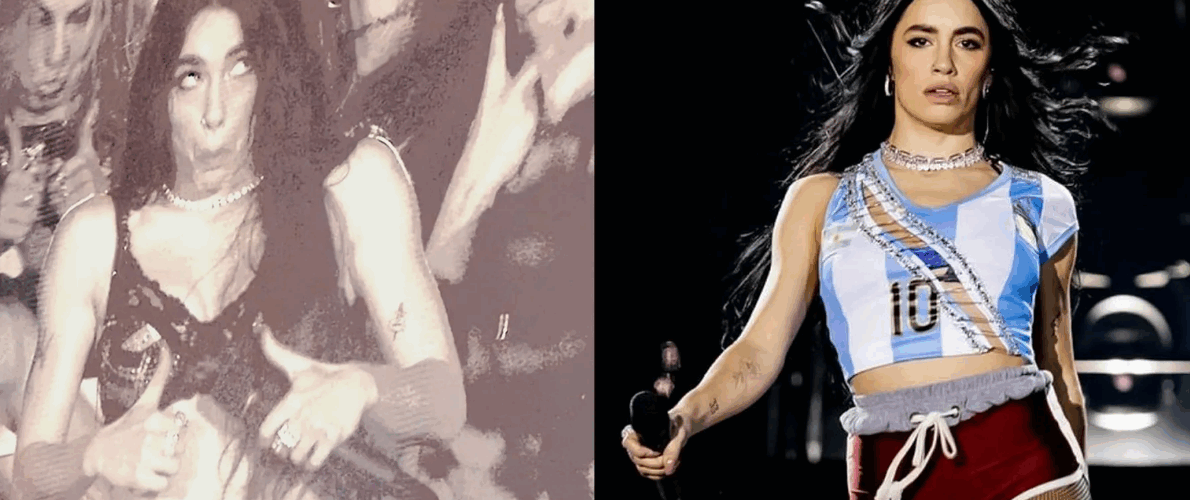

¿Quién dijo que Milei es imbatible en las redes?

POR FERNANDA RUIZ | El lugar común es que los libertarios, como responden a un comando unificado en redes sociales, son invencibles y siempre ganan en la conversación pública. No es así. Lali Espósito, Ricardo Darín, el arzobispo Jorge García Cuerva y el ataque al Garrahan revelan las debilidades de la extrema derecha.

TE PUEDE INTERESAR

Lorena Tapia Garzón: «Este gobierno viene a silenciar y a disciplinar a la prensa»

POR NICOLÁS PERALTA | En un contexto de precarización y censura, la periodista y delegada de Sipreba denuncia la situación crítica que enfrentan las y los trabajadores de los medios públicos. Con un año sin aumentos salariales y una marcada línea de censura, los empleados se organizan para resistir al vaciamiento y defender sus derechos.

Graciela Mochkofsky: «La información confiable es un bien público»

POR GASTTÓN ROITBERG | Decana de la Craig Newmark Graduate School of Journalism de CUNY, la periodista y escritora argentina impulsa una formación enfocada en innovación, equidad y pensamiento crítico.

Comunicación y cooperativismo

POR PATRICIO SUÁREZ | La comunicación, entendida como vinculación, es un factor esencial de la realidad cooperativa. Los errores de perspectiva en los que se incurre y los problemas que se enfrentan. Los “lugares comunes” en los que se cae. La importancia de invertir recursos, armar equipos y desarrollar procesos.