Punitivismo y discursos de odio: la construcción del mejor enemigo

¿A qué llamamos «punitivismo»? ¿De qué modo el avance punitivista producido en los últimos veinte años se traduce, o con más precisión, se retroalimenta, con los discursos de odio cuyo objetivo son los genéricamente llamados «delincuentes»?

A partir del secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg en marzo de 2004, y de la reacción de su padre, Juan Carlos Blumberg, se inició un ciclo de reformas penales que tuvo su culminación —al menos por ahora— en julio de 2017. Las propuestas manoduristas presentadas por Blumberg —redactadas por su asesor jurídico, Roberto Durrieu, exsubsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla durante toda su gestión como presidente de facto, entre 1976 y 1980— fueron votadas casi sin discusión por legisladores y legisladoras de todas las fuerzas políticas, con el temor de enfrentarse a una víctima que reclamaba desde su dolor.

Así, nuestro Código Penal fue intervenido por uno de los arquitectos jurídicos de la dictadura. Mientras cientos de los militares y algunos civiles que dirigieron, implementaron y encubrieron el genocidio han sido y son juzgados como autores de los delitos más graves que puede cometer un ser humano, Durrieu fue legitimado al negociar con él leyes penales.

Las movilizaciones encabezadas por Blumberg finalizaban con el himno nacional cantado por miles de personas que, a instancias del rabino Sergio Bergman, cambiaban la invocación final de libertad por seguridad. Los pocos legisladores y las pocas legisladoras que se atrevían a presentar alguna objeción eran acusados por Blumberg desde los palcos de las Cámaras de estar del lado de los secuestradores y asesinos de Axel, cuyo rostro sonriente y pleno de vida se veía en las carpetas que portaba su padre. Ese rostro, ese dolor y esa urgencia hicieron que se votara a mano alzada cada una de las propuestas, salvo la baja de edad de punibilidad, que quedó para futuras discusiones. Paradójicamente, en el mismo momento en que se producía un fuerte avance en la política de derechos humanos vinculada al pasado reciente, se impulsó una reforma penal y penitenciaria que retrotrajo gravemente la situación de las personas privadas de libertad, uno de los colectivos a los que aun quienes son fervientes y sinceros defensores de los derechos humanos, les cuesta ver como víctimas de la violación de esos derechos.

El 1º de abril de 2017, trece años después de la marcha masiva encabezada por Juan Carlos Blumberg, se produjo un hecho criminal que, como el de Axel, despertó reclamos de más pena y castigo. En Gualeguay, Entre Ríos, Micaela García, una muchacha solidaria y de sonrisa luminosa, fue violada y brutalmente asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que estaba condenado a prisión por delitos contra la integridad sexual, y al que luego de cumplir un año de salidas transitorias, se le había otorgado la libertad condicional en aplicación de la normativa entonces vigente en nuestro Código Penal.

Con las «leyes Blumberg» se extendió el tiempo de condena hasta los cincuenta años, entre otras barbaries represivas. Con las sucesivas reformas a la ley de Ejecución Penal, y en particular con la ley 27375, sancionada el 5 de julio de 2017 como respuesta al femicidio de Micaela García, se restringió a casi todos los autores de delitos la posibilidad de acceder a los derechos de la ejecución de la pena, sobre todo, a las salidas transitorias y la libertad condicional. A partir de entonces, las condenas se cumplen de punta a punta. Sean de cuatro años, quince, treinta o cincuenta.

Así, mientras que a un autor de delitos de lesa humanidad como torturas u homicidios ejecutados en la última dictadura cívico militar se le pueden imponer como máximo veinticinco años de cárcel, que era el tope vigente en aquellos años, a un joven de dieciocho años que mata en ocasión de robo se lo puede condenar a pasar cincuenta preso, sin posibilidad de pisar la calle antes de los sesenta y ocho años. El Código Penal vigente en tiempos criminales era menos brutal que el actual en cuanto a los tiempos de encierro. Incluía la pena de muerte, pero obviamente no se aplicaba de modo «legal», sino de modo clandestino, como parte de las políticas de exterminio.

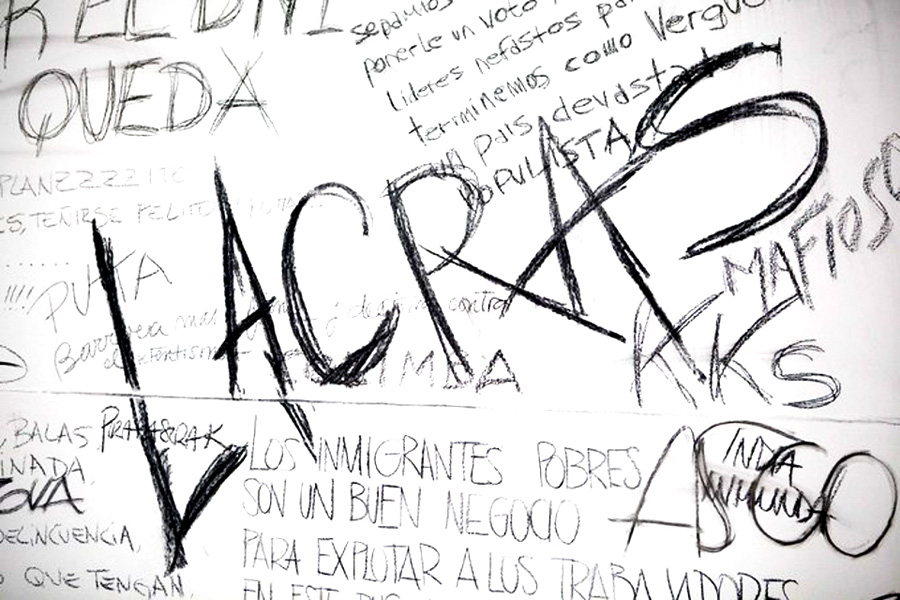

Con la sanción de la ley 27375 se completó aquella deformación manodurista, mediante la construcción legal de sujetos que no tienen derecho a volver a vivir en libertad. «Irrecuperables», llamaban durante la dictadura a los «delincuentes terroristas» que se negaban a ser «recuperados». Hoy son otros quienes ocupan ese casillero, pero la concepción es la misma. Cuando el diputado radical de Juntos por el Cambio Luis Petri, impulsor del proyecto que derivó en la ley, repetía frases tales como «que se pudran en la cárcel» y «no tienen que volver a la sociedad», retrocedía décadas en la concepción del derecho de ejecución de las penas, violando las garantías constitucionales, y construyendo, en definitiva, nuevos sujetos descartables, objeto de torturas y de la muerte en vida. Todo ello, por pura venganza y retribucionismo, inútil y contraproducente para disminuir cualquier tipo de violencia social. Lamentablemente, no se trató solo de un diputado, sino de todos y cada uno y una de los legisladores y legisladoras que acompañaron y votaron su proyecto, con más o menos convicción. Se actuó, como en 2004, con el argumento de que era un pedido de las víctimas, a pesar de que el colectivo feminista «Ni una menos» se presentó a los debates previos a la sanción de la ley, en el Senado de la Nación, con un documento que con toda claridad expresaba su rechazo a esta reforma: «No en nuestro nombre».