La polarización política, los medios y las redes: Coordenadas de una agenda en construcción

¿Cómo inciden los políticos, los medios tradicionales y los activistas digitales en la polarización? ¿Cuántas cosas cambiaron desde los tiempos en que los diarios y la televisión estructuraban el debate público? En esta nota, publicada originalmente por la revista de la Sociedad Argentina de análisis Político (SAAP) como introducción del dossier Medios y política en tiempos de polarización (Nº 14, noviembre 2020), Schuliaquer y Vommaro trazan una cartografía de los principales interrogantes y conflictos que recorren nuestro continente.

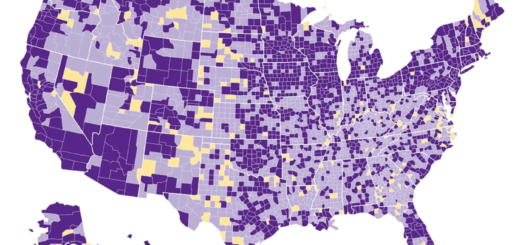

La polarización política, como alineamiento extremo de posiciones contrapuestas en función de una identificación ideológica o partidaria, es un fenómeno cada vez más marcado en algunos países del mundo, con varias décadas de desarrollo en Estados Unidos (Mason, 2015) y más corta vida en América latina (Singer, 2016). La literatura debate aún si se trata de una polarización circunscripta a las élites —políticas, intelectuales, mediáticas— (Fiorina et al, 2005) o si, en cambio, ésta atraviesa también a la sociedad en general (Abramowitz y Saunders, 2008).

En la primera hipótesis, se trataría de un fenómeno aplicable a los actores políticos y a una minoría movilizada de activistas. En cambio, según la hipótesis opuesta se trata de una división que produce efectos profundos en la sociedad, al organizar el modo en que ésta se relaciona con el debate público. Esta controversia está relacionada con la manera en que se mide la polarización, así como con el tipo de objetos a los que atañe.

Quienes estudian la polarización en relación a temas de agenda, o a la correlación entre opiniones y características socio-culturales del público (raza, etnia, género, religión), identifican una débil o al menos desigual polarización en la sociedad. Por caso, desde el estudio seminal de DiMaggio, Evans y Bryson (1996) se sostiene que las diferencias entre el público norteamericano decrecieron desde los años 1970 en temas asociados con género, raza y justicia y que las diferencias de opiniones entre grupos en términos de educación, edad, género y raza también decrecieron. Se identifican dos excepciones: por un lado, los tópicos relacionados con derechos reproductivos (aborto) continúan polarizando posiciones; por otro lado, la división de grupos que más polarización evidencia es la que separa a los demócratas de los republicanos.

Quienes identifican una mayor polarización en el público, al contrario, interpretan estos datos de otro modo y agregan nuevas evidencias en ese sentido: por un lado, se sostiene que cuando los temas más polarizados devienen estructurantes del debate público, estos logran configurar posiciones e identificaciones de un modo más eficaz que los temas no polarizantes (Baldasarri y Bearman, 2007). Es decir, la sociedad tiende a dividirse en función de esos temas polarizantes a pesar de que existan acuerdos en otros temas. Por otro lado, y en relación con lo anterior, trabajos recientes ven en la identificación partidaria un vector que, por una parte, crea profundas identificaciones sociales en sus adherentes y, por otra parte, organiza crecientemente las visiones de los miembros de cada grupo, en especial en relación a las características de los miembros del grupo adversario (Iyengar et al, 2012; Iyengar et al, 2019). Así, aunque haya cercanía entre los participantes de los campos antagonistas en relación con diferentes tópicos del debate público y a políticas públicas, los miembros del «endogrupo» perciben una máxima distancia respecto del «exogrupo» (Mason, 2015). De este modo, lo que prevalece es la polarización afectiva antes que una basada en alineamientos programáticos. La percepción de una distancia acentuada del propio grupo respecto del exogrupo se basa, en definitiva, en el reforzamiento de la propia identidad en base a autogratificaciones.

La determinación de los efectos de la polarización tampoco crea consenso entre los estudiosos del tema. Algunos autores sostienen que la polarización crea apatía y retraimiento (Fiorina et al, 2005), mientras otros sostienen que energiza al electorado y estimula la participación política (Abramowitz y Saunders, 2008; Lupu, 2015), al tiempo que puede generar mayor consistencia en las posiciones de los votantes al clarificar las posiciones en juego (Levendusky, 2010; Singer, 2016). Entre los estudiosos de los efectos de la polarización afectiva basada en identidades partidarias, en tanto, reina más bien una posición pesimista. Para algunos, genera incentivos en las élites para privilegiar el conflicto antes que la cooperación con sus oponentes (Iyengar y Westwood, 2015). Para otros, inclusive, el hecho de que la polarización no se base en posiciones frente a temas sino en percepciones del «nosotros» y de los «otros» aumenta las probabilidades de que los ciudadanos se vuelvan «cada vez más rencorosos y descorteces políticamente en sus interacciones, incluso en presencia de posiciones sobre temas comparativamente moderadas» (Mason, 2015: p. 129).

Esta polarización afecta el modo en que se desarrolla el debate público y contribuye a producir imágenes sesgadas, estereotipadas y hasta falsas de la realidad. Pero aquí tampoco hay acuerdo respecto a la superficie social que abarca el fenómeno (véase en este dossier Kessler et al). Por un lado, los estudios muestran que el consumo de medios partidarios —que adoptan posiciones abiertamente favorables a un grupo político— aumenta las chances de que una persona adopte posiciones polarizadas (Stroud, 2010; Fletcher et al, 2019). Otros estudios, en cambio, limitan los efectos de los medios a los públicos más movilizados (Prior, 2013), aunque admiten que estos pequeños grupos tienen influencia en el resto de la sociedad. Precisamente, el argumento de «pocos, pero influyentes» es utilizado por J. Hunter en su ya clásica tesis sobre las «guerras culturales»: los pequeños públicos movilizados tienen la capacidad de influir en buena parte de la sociedad, limitando sensiblemente el campo de opiniones disponibles y reduciendo el espacio de matices y posiciones intermedias (Hunter, 1992). De hecho, un estudio muestra que los medios partidistas polarizan a los ciudadanos con posiciones más extremas al radicalizar esas posiciones, pero que los efectos de esa polarización partidista se extienden a lo largo de la arena política (Levendusky, 2013).

En todos los casos, la literatura acuerda en que los actores de los medios, que cumplen un rol central en la definición de la agenda pública (Aruguete, 2015) y, al mismo tiempo, son actores clave en la provisión de encuadres sobre los asuntos comunes (Entman, 1993; Reese, 2007; De Vreese, 2003), juegan un rol fundamental en la configuración de debates públicos polarizados, más allá de que sus efectos en el público masivo sean motivo de debate.

Medios, redes y polarización

Los debates sobre el rol de los medios en la construcción de la polarización política fueron revolucionados por la emergencia y la centralidad que adquirieron las redes sociales como espacio público y como vehículo de consumo de información a nivel mundial.

Distintos estudios han mostrado que desde hace décadas gran parte de la conversación política de la sociedad suele darse entre quienes comparten ciertos preceptos comunes y se consideran cercanos (Tucker et al, 2018). Las redes sociales consolidan esta endogamia bajo la forma de burbujas (Pariser, 2017), que llevan a que los usuarios circulen por barrios en los que su pensamiento es dominante (Calvo, 2015): la lógica del algoritmo favorece la baja exposición a argumentos que producen disonancia cognitiva y afectiva con nuestros consumos anteriores (Aruguete, 2019). Esto refuerza la distancia entre el endogrupo y el exogrupo, y favorece la proliferación de visiones estereotipadas del otro que confirman la «superioridad moral» del nosotros. Por esta vía, las redes han devenido un espacio donde se fomenta y se reproduce la polarización, mientras se solidifican ciertas identidades y se consolidan fronteras con los otros (Iyengar y Westwood, 2015). Esta lógica de circulación segmentada alertó hace tiempo a los estudiosos de las redes, y puso en cuestión la visión encantada según la cual éstas venían a ofrecer un espacio para la horizontalización de la toma de la palabra, el empoderamiento de los ciudadanos en la producción de puntos de vista sobre los asuntos comunes y una democratización de la sociedad. En pocos años, la evidencia llevó a preguntarse si, en estas condiciones de segmentación, homofilia y burbujas informativas, las redes sociales son un riesgo para la democracia.

Al respecto, un tema central de la agenda de la última década ha estado en los conceptos de posverdad, desinformación y fake news. Como señala Waisbord (2018a), la desinformación no es nueva, lo que cambió es su escala y la capacidad que tiene de masificarse y diseminarse en las plataformas digitales más importantes, que son las mismas en la mayoría de los países del mundo. No se trata, por lo tanto, sólo de algo que pueda ser corregido para pelear contra públicos mal informados: cambió la dinámica de las creencias, entró en crisis el proyecto moderno que proponía al modelo científico como el único conocimiento legítimo y, en tiempos en que los públicos ya no comparten epistemologías, «la verdad» se presenta solo como una de las opciones posibles (Waisbord, 2018a).

Si bien se reconfigura la circulación de la información y los medios se confrontan al dilema que genera la brecha entre lo que informan y aquello en lo que sus audiencias «clickean» (Boczkowski y Mitchelstein, 2015), la televisión sigue siendo la principal fuente de información política en la mayor parte de la región (Porto et al., 2020) y los sitios web de los medios tradicionales suelen ser los de mayor audiencia y se cuentan entre las principales autoridades en las redes sociales (Calvo y Aruguete, 2020). Al mismo tiempo, aunque el atractivo comercial de la producción de noticias disminuye, su significado político y social no se redujo (Nielsen, 2017). En ese sentido, los medios tradicionales juegan un rol central al fomentar la polarización afectiva a través de la sobrerrepresentación de fuertes sentimientos políticos (Fletcher et al., 2019), algo que fue acompañado de una creciente partidización de las líneas editoriales de los principales medios comerciales en varios países. Aunque la polarización responde a múltiples causas, el tipo de interacción que se establece entre actores mediáticos y actores políticos es una de sus dimensiones fundamentales, ya que son, aun en el contexto actual, dos de los actores con mayor peso sobre la agenda pública.

En ese mismo contexto, diferentes referentes políticos usan vías de interlocución con la sociedad a través de redes sociales y medios digitales, una manera más de afectar el lugar que tenían las escenas de los grandes grupos mediáticos nacionales y la mediación del campo periodístico. En la política y en los medios, pero también en otros espacios, la repercusión en redes (seguidores y alcance) es cada vez más utilizada por diversos actores como indicador práctico (Vommaro, 2008) que orienta las acciones. La polarización da réditos tanto para figuras políticas como para estrellas periodísticas, a la vez que escoger un encuadre informativo no polarizado y querer mostrar equidistancia puede ser rápidamente castigado por las audiencias que adhieren a los grupos antagonistas (Baldoni y Schuliaquer, 2020).

Las emergencias de Donald Trump en Estados Unidos y la de Jair Bolsonaro en Brasil muestran que las redes funcionan, en algunos casos, como la forma preferida para la comunicación no mediada, y que también logran articular distintas comunidades con distintos medios digitales. Pero también en ambos casos, el peso de los medios tradicionales, como Fox News en Estados Unidos (Polletta y Callahan, 2017; Waisbord, 2018b; Boczkowski y Papacharissi, 2018) y TV Record (Porto et al, 2020) y otros medios tradicionales en Brasil (Albuquerque y Gagliardi, 2020), generó una narrativa que preactivó a ciertos sectores para que ese tipo de discursos sean exitosos.

A la vez, no todos los actores tienen la misma capacidad para intervenir en las redes sociales, ni todos lo hacen bajo la misma lógica. No es lo mismo proponer los temas que arrasar el debate para que no se hable de ciertas cosas. En ese sentido, algunos actores invierten fuertemente en redes: la desinformación no es igualitaria ni ayuda a todos por igual (Waisbord, 2018a). La economía política también juega un rol clave, lo cual le da una ventaja sustantiva a las élites económicas y a las posiciones de derecha tradicionalmente identificadas con ellas.

A pesar de que hoy sabemos mucho más sobre estos temas, aún estamos en los inicios de los estudios sobre la relación entre redes sociales, medios tradicionales, política y polarización. Y se trata, además, de un terreno que cambia rápidamente. Pero sabemos aún menos sobre la relación entre medios —digitales, tradicionales, redes sociales— y polarización fuera de algunos casos nacionales. Como ha sucedido con los estudios previos sobre medios y política (Curran y Park, 2000; Waisbord, 2014), gran parte de las investigaciones sobre polarización y redes toman como referencia empírica a los Estados Unidos. Este país tiene algunas especificidades —como la perdurabilidad y hasta la solidificación de las identidades partidarias tradicionales— que son difícilmente hallables en otros casos, y mucho menos en América latina. Asimismo, en Estados Unidos la polarización es un fenómeno de más larga data y que parece ser más profundo. Algunos estudios que compararon su situación con la de países de Europa occidental mostraron que Estados Unidos está mucho más polarizado, y que, al menos en Europa, las audiencias online están apenas más polarizadas que las offline (Fletcher et al, 2019). Por lo tanto, aunque hay nuevas lógicas globales, la tramitación de la polarización y de los vínculos entre medios y política se sigue dando a escala nacional. Eso incluye, por ejemplo, que en los países donde los medios están más partidizados aumentan la exposición selectiva y la polarización (Fletcher et al, 2019). Por el contrario, en los países en los que existe fuerte tradición de medios públicos la polarización disminuye (Castro-Herrero et al, 2018).

Al mismo tiempo, la mayor parte de los estudios sobre redes sociales son sólo sobre Twitter (Tucker et al, 2018) que es la red en la que están sobrerrepresentadas las élites políticas y periodísticas y, a la vez, no es la más masiva, aunque es la más abierta al mundo académico. El mundo digital conlleva una paradoja para la investigación: por un lado, permite transformar una parte de las prácticas sociales en datos que se vuelven visibles; por otro lado, las prácticas de la mayor parte de las grandes plataformas, las maneras en que toman decisiones y funcionan, así como lo que hacen con los datos que generan los usuarios, son mucho más opacas para su indagación que las de los medios tradicionales.

► Seguir leyendo en Revista SAAP