Redes, subjetividades y saturación: cómo se forma la opinión en estos tiempos libertarios

Especialistas plantearon cómo la ciencia puede aportar al dilema del comportamiento en la opinión pública. Cómo influyen la polarización, el hobbysmo político y la desintermediación.

La experiencia contemporánea refleja una marca inequívoca: la sobreabundancia de información. La omnipresencia de pantallas y redes, sumada a la atomización de la vida social y un creciente individualismo, nos enfrentan a nuevos interrogantes: ¿cómo procesamos la información política? ¿Cómo formamos opiniones sobre la agenda pública?

En las burbujas de filtro que predominan actualmente, se tiende a exponerse sólo a información que confirme nuestras creencias. En este ecosistema escasean los matices y las opiniones políticas se polarizan. Y el oficialismo lo incentiva desde el discurso público y lo amplifica en las redes. Los temas fueron abordados por especialistas de distintas ramas científicas en las V Jornadas de Fundamentos y Aplicaciones de la Interdisciplina de la Universidad Nacional de Luján (UNL).

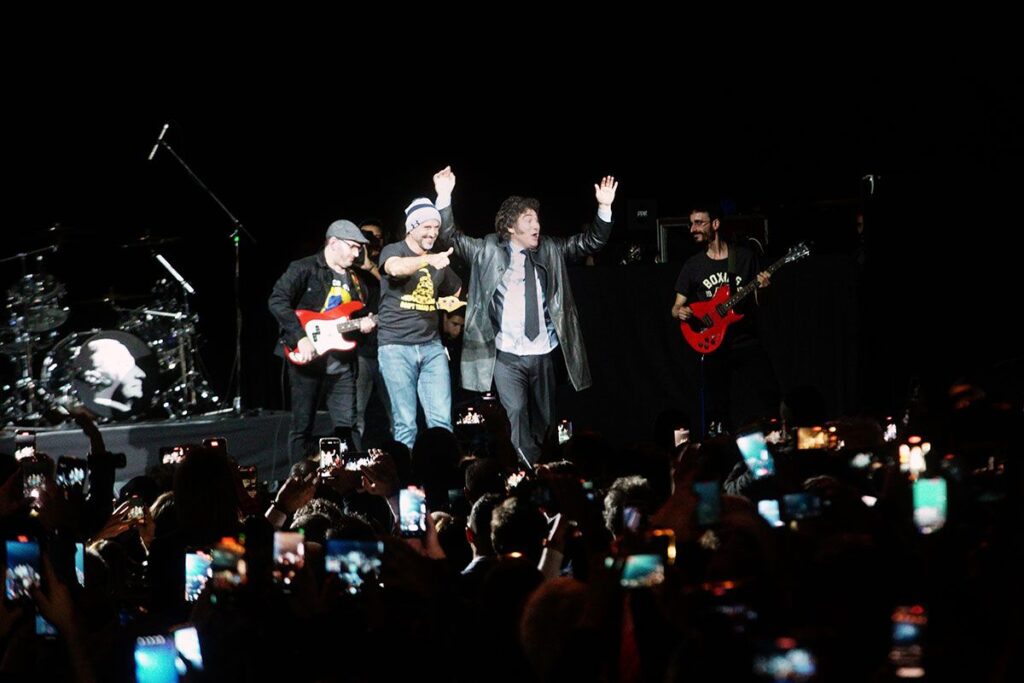

Javier Balsa, sociólogo e historiador, investigador principal del Conicet y director del Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea de la Universidad Nacional de Quilmes, propone el interrogante: ¿Cómo pudo ganar Milei? Fundando sus conclusiones en estadísticas y análisis de opinión que elabora junto con el equipo de investigación de Socpol (UNQ) en base a encuestas on line, destaca la consolidación de ideas neoliberales y autoritarias pero sugiere no solo mirar al espacio libertario, sino a lo que tuvo (y tiene) enfrente. Según los sondeos del equipo, «no había un núcleo progresista sólido que dijera: «No, Milei no»».

Y subraya: «La articulación entre neoliberalismo y autoritarismo operó políticamente a través de la demonización del kirchnerismo». Una estrategia que se acrecentó en la gestión de gobierno. Esta misma semana el presidente culpó al kirchnerismo de un supuesto intento de desestabilización junto a Pedro Sánchez en España. Curiosamente, el mismo kirchnerismo que no puede cohesionar su propio espacio a nivel local, sí puede orquestar (en la mente de Milei) un intento de golpe al otro lado del océano.

«Eliminar al kirchnerismo»

Volviendo a las elecciones, en la dualidad de la coalición opositora (concentrada en LLA y el macrismo) y el kirchnerismo, «Milei se presentó como el único con un plan concreto (un ajuste rápido y profundo), mientras que se responsabilizó al kirchnerismo de quebrar al país y no garantizar los derechos y libertades básicas», destaca Pablo Nicolás Fernández Larrosa, biólogo e investigador adjunto del Laboratorio de la Conciencia (Conicet).

El resultado de la operación fue óptimo: el 52 % de los encuestados/as contestó que estaba «totalmente de acuerdo» con la idea de que «para sacar adelante a la Argentina, hay que eliminar al kirchnerismo», con un seis por ciento adicional que está «algo de acuerdo». Pero, ¿qué significa «eliminar» al kirchnerismo? Aparte de la violencia y el peligro contenido en la prescripción, está el objetivo político y cultural. Quitar símbolos, invisibilizarlo, proponerse como una «refundación», borrar antecedentes.

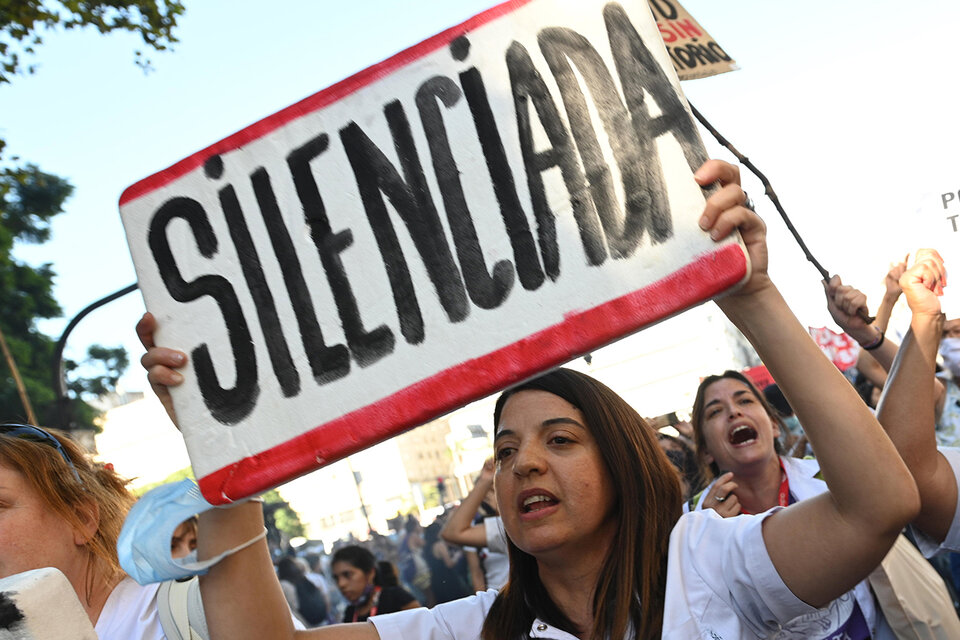

En términos concretos, a seis meses de gobierno, «kirchnerismo» es utilizado en lo discursivo y cognitivo para atacar a todo sector que no sea el propio. Y justificar la enorme avanzada contra el Estado. Desde la transferencia de recursos al privado, el fin de la obra pública o los despidos, hasta la falta de provisión de medicamentos oncológicos o el desmantelamiento del aparato científico y universitario.

En términos más amplios, «eliminar al kirchnerismo» significaría quitar derechos fundamentales como el acceso a la salud y al trabajo, a la vivienda y a la identidad cultural. ¿Cómo es posible que un alto porcentaje de la población avale este plan de crueldad y que parte de la población se mantenga en una situación de apatía, complacencia o complicidad? Entran en juego otros escenarios.

Subjetividades, opinión y objetos de frontera

En términos de subjetividad, las experiencias, las emociones y los valores intervienen en la toma de decisiones políticas. La pandemia (y las restricciones) marcaron un antecedente ineludible. Donde no bastó con explicar las medidas como necesarias para proteger la salud pública: otros las interpretaron como una intrusión injustificada en la libertad individual. Aunque se pusieran en riesgo políticas sanitarias.

De esas posturas reduccionistas en contraposición a las científicas, nació La Libertad Avanza. Un neoconservadurismo que centra su estrategia en la figura de un líder centrado en la violencia, el aturdimiento y la saturación: todos los días un nuevo conflicto que impone la agenda. Mientras, decae lo colectivo. Si el ser social es un individuo atomizado, ¿en base a qué informaciones toma sus decisiones?

Hernán Gabriel Borisonik, politólogo parte del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (Conicet y la Unsam), y miembro de Ciencia y Pensamiento, aborda los efectos de los medios tecnológicos sobre la construcción de la subjetividad: «La aceleración de los medios digitales forma parte de un proceso de desintermediación (o más bien de ocultamiento de las mediaciones) y de desmaterialización (o de mayor velocidad y concentración material) unido a un declive en la capacidad de imaginar o concebir los medios técnicos y físicos involucrados en los intercambios».

Para el investigador, las dinámicas en las plataformas digitales expresan las formas de concebir la información, la identidad y el poder: «La explotación del trabajo cognitivo está vinculada a la enorme manipulación por parte de unos pocos actores que logran establecer agendas y sugerir comportamientos».

«La inmediatez no espera ni tiene paciencia para permitir las discusiones necesarias para el consenso. Podemos ir más allá incluso, implicando a las neurociencias cognitivas: el resultado más probable de esa inmediatez en las discusiones y en la construcción de las acciones políticas es un hermetismo político–cognitivo, donde no se ponen a prueba las creencias personales o colectivas que se utilizan de anclaje para evaluar la realidad, profundizando así los sesgos cognitivos», completa Fernández Larrosa.

En el manejo político de las ideas y la percepción pública, la construcción de hegemonías de opinión es clave. El gobierno apela a defenderse con que «la sociedad» o «el 56%» lo apoya, como si en seis meses no cambiara. ¿Pero por qué en este contexto pareciera que la mayoría «no se moviliza»? Surge una concepción del politólogo norteamericano, Eitan Hersh, citado por Tomás Aguerre en Cenital: el hobbysmo político.

Hersh lo contempla como un concepto para definir el consumo y la participación en política a través del seguimiento obsesivo de las noticias y el «activismo de sillón», «sintiendo la necesidad de recibir todos los días un estallido político nuevo, de emociones, discusiones y debates, en su mayoría detrás de pantallas y con auriculares puestos. Estoy en buena compañía: este comportamiento representa a como la mayoría de los norteamericanos «involucrados políticamente» pasan su tiempo en política».

ÚLTIMAS ENTRADAS

- Más de tres mil periodistas rechazaron la derogación del Estatuto del Periodista Profesional

- Las mujeres son la mitad del mundo, pero apenas un cuarto de las noticias

- ¿Es posible construir una nueva mayoría contra la ultraderecha?

- En Dinamarca crecen las aplicaciones para boicotear marcas estadounidenses

- Libertad y paz bajo asedio: cuando las palabras se usan para justificar la crueldad

MIRÁ TAMBIÉN

Ataque y vaciamiento de medios públicos

POR LENNY CÁCERES | La descalificación sobre el rol que cumplen, el desconocimiento sobre la función de los medios de comunicación públicos y el vaciamiento del actual gobierno nacional preocupa a la sociedad argentina y muy especialmente a periodistas, comunicadoras y comunicadores. El ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información atenta contra los derechos humanos y de las personas y afecta a la democracia.

Crece desde el pie

POR CARLOS NUÑEZ Y SERGIO FRANCISCI | Radios comunitarias que a su vez son bibliotecas populares constituyen una red con sentido federal. Una iniciativa para coordinar actividades entre las radios comunitarias que sostienen simultáneamente bibliotecas comunitarias. La tarea de las redes y el esfuerzo colectivo para seguir sosteniendo el derecho a la comunicación frente a las políticas oficiales en contra.

Quién puede ser periodista y otras seis preguntas sobre la prensa en la era de las noticias falsas

POR MÓNICA CEBERIO BELAZA| Profesionales de la información opinan sobre el debate abierto por el presidente Sánchez sobre la posibilidad de regular la profesión y cómo corregir su descrédito.

Cineasta critica las plataformas comerciales de películas y defiende el espacio público nacional

POR PEDRO BORGES | En una entrevista para Alma Preta, el cineasta Bernardo Oliveira habló sobre las limitaciones impuestas por las plataformas comerciales de streaming para la producción cinematográfica y abordó la importancia de una herramienta pública; el Ministerio de Cultura anunció el lanzamiento de una plataforma para el segundo semestre.