Paula de Luque y Marcelo Schapces: «Es notable cómo influyen en los pueblos los discursos hegemónicos»

A lo largo de trece episodios que Octubre TV emite desde marzo, Mediapolis es una exhaustiva investigación sobre la relación entre los gobiernos de la región y los conglomerados mediáticos, en un recorrido que analiza las particularidades que ese nexo tiene en cada país latinoamericano.

El vínculo entre el sistema de medios y la política es siempre un campo de interpretación que no encuentra respuestas absolutas. Si esa relación condiciona o digita el andar democrático, cultural y electoral de las distintas sociedades es un interrogante que atraviesa el análisis histórico académico, periodístico y político. En tiempos en los que la digitalización se impone cotidianamente, donde la «información» se despliega al alcance de la mano de la ciudadanía las veinticuatro horas, nadie puede negar la influencia mediática en el devenir social. Ese lazo —siempre en tensión— entre los medios y la política es el eje de Mediapolis, medios y gobiernos de América Latina, la serie documental que este martes la plataforma gratuita Octubre TV estrena en exclusiva.

A lo largo de trece episodios, Mediapolis es una exhaustiva investigación sobre la relación entre los gobiernos de la región y los conglomerados mediáticos, en un recorrido que analiza las particularidades que ese nexo tiene en cada país latinoamericano. Coescrita por Paula de Luque (también directora) y Marcelo Schapces (también productor), la serie se propone abrir preguntas sobre cómo las democracias se ven interpeladas por un sistema mediático cada vez más concentrado y/o trasnacionalizado. Con la voz en off de Daniel Fanego, Mediapolis cuenta con el testimonio de numerosos periodistas y especialistas en comunicación y cultura de América Latina, así como la palabra de ex ministros de los distintos países. Cada uno de los testimonios, que fueron filmados en un viaje por diez países de la región, es apoyado con un completo material de archivo.

«Tanto a Paula como a mí, el tema de los medios, su devenir hegemónico y la construcción de discursos, eran temas de nuestro interés desde mucho antes de la consolidación o de la puesta en evidencia de eso que hace años se conoce como grieta», le cuenta Schapces a Página/12. Mediapolis fue la posibilidad de reflexionar seriamente sobre la relación de los procesos políticos en América Latina en el último medio siglo y el correlato con el crecimiento, la centralización y la transnacionalización de los medios, de editores de periódicos a conglomerados audiovisuales y digitales, pero siempre ocupando lugares de relevancia en los procesos históricos que definen el futuro de la región», subraya el productor. A su lado, Luque suscribe y agrega: «se habla comúnmente de libertad de expresión, de línea editorial, de hegemonía, y nosotros quisimos detenernos en cada uno de esos conceptos relacionados directamente con la función política de la comunicación».

—¿Por qué quisieron filmar la relación entre los medios y la política en la región?

Paula de Luque: -Hay un patrón respecto de la relación entre los medios hegemónicos y los gobiernos de corte popular. Es muy interesante el tema de cómo influyen en esos gobiernos y en los pueblos los discursos hegemónicos. Ahora bien, para darle algún tipo de definición a eso que llamamos hegemónico, yo diría que nos referimos a empresas ligadas a intereses extranjeros que bajan una línea de información que colabora y sostiene con esos intereses. El plan Cóndor, que fue un plan de dominación económica sobre América Latina, se valió de ciertos medios para sostener su discurso. Y en Mediapolis, cada uno de los testimonios dan cuenta de eso. Es muy fuerte haber viajado por todo el continente sin guion y escuchar que el «modus operandi» es el mismo en los mismos medios que sostuvieron dictaduras.

Marcelo Schapces: -Los procesos populares siempre vivieron en tensión con lo que las democracias llaman «libertad de prensa», un concepto loable pero que demasiadas veces está atravesado y limitado por lo que en realidad es la «libertad de empresa». Esa tensión la tuvo Perón con el diario La Prensa, Allende con El Mercurio, Velazco Alvarado con El Comercio, Lula con la Red Globo y Néstor y Cristina con el Grupo Clarín. A esto ha contribuido y mucho la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que fue creada en 1943 nada menos que en La Habana cuando la ciudad era el resort privado (y garito de juego y prostitución) de empresarios, políticos y mafiosos del norte y el sur del Río Bravo. Esa «libertad de prensa», esgrimida, elogiada y premiada por la SIP, marcó a sangre y fuego la política latinoamericana y fue un aliado tremendamente eficaz a la hora de difundir y defender las políticas de los gobiernos de Estados Unidos para su «patio trasero», como la doctrina Monroe denominó vulgarmente a la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. Lo poco que se había discutido seriamente sobre estos temas en el audiovisual nos llevaron a pensar Mediapolis.

—¿Qué coincidencias y diferencias encontraron en el viaje en ese vínculo en los distintos países? ¿Hay un rasgo común?

P. L.: -Sí, hay un rasgo común que se repite como un método. El Lawfare también se sostiene necesariamente con un discurso determinado sobre la justicia. Los intereses económicos se sostienen con discursos. A mí como cineasta me interesa mucho el mecanismo de construcción de discursos, el dispositivo para construir verdades que en realidad son ficciones. Hay una película que se llama No, del director chileno Pablo Larrain que cuenta cómo se dio vuelta la tendencia cuando fue el plebiscito que hizo Pinochet. El jefe de esa campaña, en la película es un publicista y está interpretado por el actor Gael García Bernal. Cuando hacíamos Mediapolis me entero de que ese personaje existe en la vida real y es sociólogo y director de un medio. Está su testimonio en la serie y cuenta cuánto de manipulación hay en la construcción de esas verdades ficcionales.

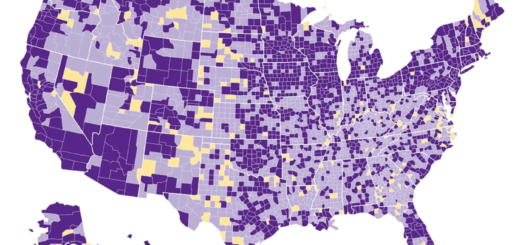

M. S.: -Las diferencias tienen que ver con los distintos procesos nacionales emancipatorios. La impronta bolivariana es común a Colombia y Venezuela, el nacionalismo indigenista en Bolivia y Ecuador, el peronismo en Argentina y la experiencia socialista chilena. Y obviamente la revolución cubana en 1959 tuvo una influencia continental muy grande. Es un antes y un después. Frente a estos procesos, la injerencia de los distintos gobiernos de los Estados Unidos se ha mostrado mucho más homogénea y casi sin fisuras: defensa a ultranza de sus empresas, apoyo a gobiernos corruptos liberales que han favorecido los intereses de esas empresas, y la intervención directa o indirecta, adoctrinando y sosteniendo a sus ejércitos cuando a finales de los sesenta la situación se les iba de las manos en varios países y crecía la insurgencia. La similitudes son muchas, pero cada país tiene una impronta propia.

—¿Creen que se trata de un fenómeno reciente o que tiene raíces históricas solo que ahora se volvió más despiadado?

P. L.: -Creo que es un fenómeno que nace hace mucho. Por algo Mariano Moreno funda un diario, ¿no? Lo qué pasa es que el debate por la Ley de medios puso sobre la mesa el tema. Antes de eso no se discutía. Si salía en la tele o en la radio o en un diario, era verdad.

M. S.: -América Latina ha intentado muchas veces buscar un destino común (y aun lo hace) a pesar de sus diferencias y del peso específico de una nación como Brasil que está en el corazón de América Latina y tiene una lengua diferente de la enorme mayoría de la región, desde México hasta la Antártida. Lo que algunos marxistas llaman «prensa burguesa» y otros «la prensa del sistema», se fue formateando en la primera mitad del siglo XX con el modelo norteamericano como espejo y también como cima a alcanzar. Siempre hubo brillantes periodistas y escritores en Latinoamérica, del propio Martí a Rodolfo Walsh pasando por García Márquez, Vladimir Herzog o Julio Sherer García. Pero la mayoría de los empresarios periodísticos, devenidos en el siglo XXI en CEOs de grupos que cotizan en la Bolsa de Wall Street, dejan al Citizen Kane de Orson Welles como un pequeño aprendiz.

—Hay quienes piensan que el poder real de los medios en los procesos electorales no es tal, mientras que otros opinan lo contrario. ¿A qué conclusión llegaron después del trabajo documental?

M. S.: -Los medios, como la mayoría de las grandes empresas, fluctúan en el lobby hacia uno y otro lado, buscando su propio beneficio o al menos tratando de preservar el lugar de influencia y sobre todo la salud de sus acciones y dividendos. Cuando asumió Néstor en medio del desastre de la resaca del 2001, Clarín buscó, si no protegerlo, aliarse, y en un momento determinado la relación se desgastó y los intereses chocaron. La Nación en cambio, por medio de su director José Claudio Escribano, jugó otro papel y fue a presentarse con una especie de «pliego de condiciones» para que el diario no atacase al nuevo gobierno. Lo que queda claro en Mediapolis es que, pasado el ciclo en el que Estados Unidos apoyó directamente los golpes militares en América Latina, desde finales del siglo pasado, el acoso mediático y judicial, con fuerte arraigo en los grandes lobbys empresarios, ha sido (y sigue siendo) moneda corriente en la región. Si uno quisiera ubicarse en una hipotética y compleja objetividad, esta nueva modalidad es algo innegable.

P. L.: -Dirigí una serie Justo antes de Mediapolis, a la que le puse justamente La Verdad, una ficción y está protagonizada por Julieta Díaz y Daniel Fanego. Es sobre los medios también. Mientras la escribía y después durante el rodaje pensé mucho en hacer una investigación documental y de ahí salió la inspiración para hacer Mediapolis. El cine también tiene un dispositivo de construcción de verdades. Están íntimamente ligados, solo que en el cine todos sabemos porque hay un código que así lo indica, que eso que vamos a ver es una ficción, una mentira, y sin embargo nos emocionamos o nos enojamos, es decir tomamos partido, nos dejamos atravesar etc. Respecto de los procesos electorales si, creo que influyen mucho. Las redes han democratizado la información y la circulación de discursos, a mi entender. Pero las redes también generaron un exceso de información. Ya nadie sabe que es verdad y que es ficción, todo en las redes está edulcorado. Los procesos electorales claro que influyen, pero no durante el proceso electoral sino siempre.