Para Byung Chul Han, vivimos en una era posnarrativa

El filósofo coreano radicado en Alemania propone en La crisis de la narración, su nuevo libro, una crítica de la forma en que miramos el mundo y a nosotros mismos, entroncada con el capitalismo. «Contar historias es venderlas», dice el prolífico autor de La sociedad del cansancio. En ese sentido, señala, está de moda el storytelling, «el arte de narrar historias como estrategia para transmitir mensajes emocionalmente».

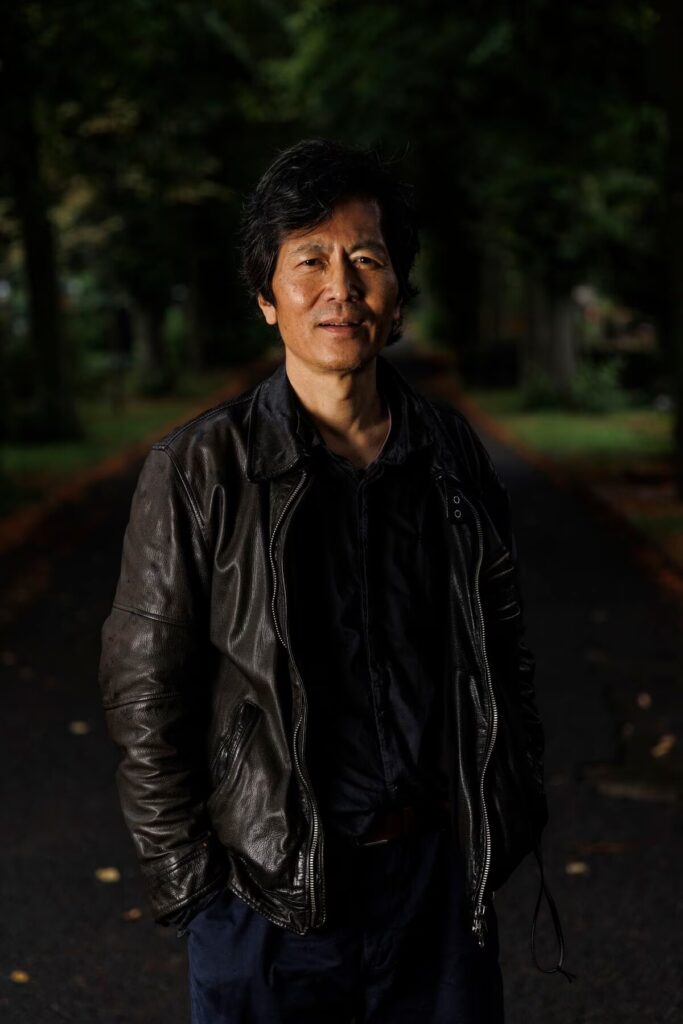

Byung-Chul Han viene narrando las crisis de este tiempo. Hace poco reveló en una entrevista a El País que escribe tres frases por día. Que el resto del tiempo lo dedica a tocar el piano y a su jardín. Esto explica, en parte, el resultado, la forma de sus libros: un compendio de frases al ángulo, que seduce más por su veta poética que por su rigurosidad argumentativa —motivo por el cual suelen criticarlo, pero no válido para desmerecer su trabajo—. La crisis con la que se mete el coreano en su último libro publicado en la Argentina tiene que ver con la forma en que miramos el mundo y a nosotros mismos, entroncada -como todo, tal vez- con el capitalismo. La crisis de la narración se titula el ensayo editado por Herder.

Es breve, como todos sus libros; poco más de cien páginas que se leen de una manera que posiblemente a Han no le gustaría: de un tirón. «Hoy todo el mundo habla de narrativas. Lo paradójico es que el uso inflacionario de las narrativas pone de manifiesto una crisis de la narración misma», dice en las primeras líneas, en las que ya establece una oposición que estará presente durante todo el libro: narrativas versus narración. Vivimos en una era posnarrativa. Está de moda el storytelling, «el arte de narrar historias como estrategia para transmitir mensajes emocionalmente», concepto utilizado en el periodismo, el marketing y la publicidad, y que Han aplica también a las redes sociales y la política. Es el modo que encontró el capitalismo para apropiarse de la narración («contar historias es venderlas») y, es —en una definición extrema— «un síntoma patológico».

En otros tiempos, las narraciones «nos acomodaban en el ser»: daban sentido, sostén, orientación a la vida. Eran «capaces de transformar el mundo» y hasta de «descubrir en él nuevas dimensiones»; expresaban «el modo de sentir de una época». «(…) Con su verdad intrínseca, son lo contrario de las narrativas aligeradas, intercambiables y devenidas contingentes, es decir de las micronarrativas del presente, que carecen de toda gravitación y de toda pretensión de verdad», contrasta el filósofo.

Fiel a su estilo, no es informativo ni ilustrativo. Ejemplos y categorizaciones van plasmándose de manera caótica a lo largo del texto. Para dar una idea: ejemplos de grandes narraciones son, para Han, la religión, viejas tesis filosóficas como la planteada por Marx en el Manifiesto Comunista o el psicoanálisis de Freud. Ahora, da a entender, no hay nada que explique, ordene, una. No hay relato, porque no hay pasado. No hay comunidad. No hay historia, entonces tampoco hay esperanza de futuro.

A la filosofía actual la cuestiona (está en «decadencia»). Quizá sobre la religión podría decir más: sigue teniendo su peso. Habla de las narrativas de populismos, nacionalismos, extremas derechas y las conspiranoicas como «ofertas de sentido e identidad» que no desarrollan una «vigorosa fuerza de cohesión».

La nostalgia está mal vista. Por suerte, Han no le teme: «Hace tiempo que se apagó el fuego de campamento. Lo reemplaza la pantalla digital, que aísla a las personas, convirtiéndolas en consumidores (…). Ni siquiera las stories o historias que se publican en las plataformas sociales pueden subsanar el vacío narrativo. No son más que autorretratos pornográficos o autoexhibiciones, una manera de hacer publicidad de sí mismos. Postear, darle al botón de ‘me gusta’ y compartir son prácticas consumistas que agravan la crisis narrativa».

El síntoma más temprano de la crisis de la narración —repasa, citando a Benjamin, su gran aliado en este libro— es el «florecimiento del género novelesco», a comienzos de la Modernidad. La narración crea comunidad; la novela surge de la soledad y el aislamiento. La novela hace «análisis psicológico»; la narración es descriptiva, no explica. Pero su final definitivo responde a la proliferación de información propia del capitalismo, un tema que ya había abordado en el imperdible Infocracia.