Las voces que faltan en la era digital

En un escenario donde los medios buscan atraer a las audiencias más rentables, cuatro experiencias en Reino Unido, Venezuela, Indonesia y Estados Unidos muestran que es posible un periodismo que dialogue con las audiencias marginadas de la cobertura informativa general, creando espacios donde las preocupaciones de los excluidos no se ocultan del discurso público. A continuación, un resumen de la nota de Marina Adami, del equipo editorial del Reuters Institute, donde cuenta cómo hacen estas iniciativas para llegar a las audiencias «marginales» abandonadas por los grandes medios.

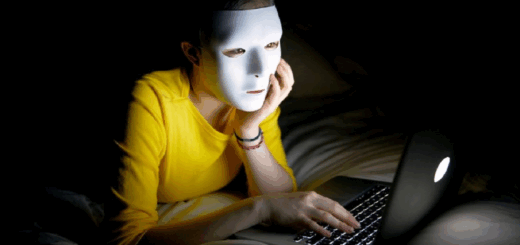

El periodismo global tiende a mirar hacia arriba: audiencias con poder adquisitivo, patrocinadores atractivos y suscriptores potenciales. Pero millones de personas quedan fuera del radar informativo: comunidades pobres, minorías étnicas o residentes de zonas rurales que rara vez se ven reflejadas en los titulares. Aunque resulte una paradoja, mientras más plataformas hay más gente queda fuera del relato informativo. Los grandes medios se orientan hacia las audiencias con poder adquisitivo, dejando en la sombra a las comunidades pobres, rurales o discriminadas. Pero en distintas partes del mundo surgen experiencias que invierten esa lógica que, como un acto de resistencia, buscan sostener proyectos periodísticos inclusivos.

En el Reino Unido, el periodista e investigador Shirish Kulkarni impulsó el proyecto News for All, en colaboración con BBC Cymru, para comprender por qué muchos grupos marginados desconfían de los medios. Su hallazgo fue claro: no se trata de desinterés, sino de decepción. «Ven el periodismo como una forma de opresión», dice Kulkarni. Reclaman historias que los representen y advierten contra la obsesión con las métricas: los indicadores miden solo a quien ya mira, no a quien no mira. Cuatro experiencias internacionales —de Venezuela, Indonesia, Estados Unidos y Reino Unido— muestran caminos posibles para recuperar el contacto con estas audiencias y reconstruir la relevancia social de la información.

En Indonesia, el Proyecto Multatuli decidió contar lo que otros ignoran: pobreza, injusticia, discriminación. Su editora, Ronna Nirmala, reconoce que el público aún es mayoritariamente urbano, pero el medio intenta corregirlo trabajando junto a organizaciones comunitarias. «Primero hay que sanar la relación entre periodistas y gente», sostiene.

En Detroit, Estados Unidos, Outlier Media nació como un servicio de mensajes de texto. Su directora, Erin Perry, entendió que para llegar a la gente pobre había que empezar por el teléfono. El medio hace encuestas, organiza cafés abiertos y paga a vecinos para cubrir reuniones públicas. «No solo informamos para sobrevivir, sino para vivir mejor», resume.

Outlier Media también dirige el programa Detroit Documenters, que paga y capacita a alrededor de setecientos miembros de la comunidad para que asistan a reuniones gubernamentales, tomen notas y publiquen actualizaciones en vivo en Bluesky.

En Venezuela, La Vida de Nos, creada por Albor Rodríguez y Héctor Torres, narra el país desde sus heridas: desapariciones, migración, resistencia. En alianza con proyectos como El Bus TV, que lee noticias en colectivos, y con talleres para jóvenes de zonas fronterizas, intenta que las propias comunidades cuenten sus historias, pese a la censura y los riesgos.

Estas redacciones comparten una misma intuición: el periodismo no puede hacerse sin las comunidades. Comparten recursos, imprimen en zonas sin internet, cooperan para sobrevivir. La sostenibilidad económica sigue siendo precaria, pero su valor social es incalculable.

Algunos las acusan de hacer activismo. Ellas responden que lo suyo es rendición de cuentas. Como dice Nirmala, «no somos luchadores sociales: hacemos buen periodismo».

Y quizás ahí esté la clave: volver a escuchar. Porque las audiencias que los medios olvidaron nunca fueron invisibles; simplemente, dejaron de mirar hacia donde nadie las miraba.

Durante décadas, el periodismo creyó que la objetividad consistía en mirar desde arriba. Hoy, las redacciones que bajan al territorio descubren otra cosa: contar también es escuchar. En Detroit, en fronteras venezolanas o aldeas indonesias, los cronistas ya no preguntan «qué pasa», sino «a quién le pasa». No se trata de dar voz, sino de reconocer la que ya existe. Romper con la comodidad de informar sobre otros sin hablar con ellos es, más que un reto logístico, un acto ético. Las audiencias olvidadas nunca fueron invisibles: simplemente nadie las miraba.

Las tesis principales de estos proyectos son:

- El periodismo comercial tiende a excluir a los sectores pobres o marginales, priorizando audiencias rentables.

- Escuchar, involucrar y cocrear con las comunidades es central para reconstruir la confianza.

- Las alianzas y la cooperación entre medios locales permiten ampliar impacto con pocos recursos.

- El financiamiento sigue siendo precario, dependiente de donaciones y filantropía.

- El límite entre periodismo y activismo se redefine en torno a la rendición de cuentas y la responsabilidad social.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

¿Por qué el autoritarismo atrae a los jóvenes?

POR JOSÉ R. UBIETO | Elegir a los que se presentan como antisistema es, hoy, ir a la contra, desprenderse ilusoriamente de cualquier atadura, y es por eso que los Trump, Milei, Ayuso o Musk se ofrecen como semblantes rebeldes, «víctimas» —dicen— de un sistema opresor.

Carlos Ulanovsky: «La picardía es un elemento esencial para ser periodista»

POR AGUSTINA LARREA | Referente de los medios argentinos por más de seis décadas, maestro de varias generaciones y conductor radial, acaba de publicar El periodismo es lindo porque se conoce gente, un libro donde repasa su oficio para detenerse en la curiosidad y la picaresca. Su mirada sobre la precarización, algunos momentos memorables de su carrera y por qué reivindica al cholulismo.

Recuperar la empatía

POR ROBERTO SAMAR | La violencia simbólica que se fortalece con discursos machistas y misóginos. La violencia contra las mujeres en los entornos digitales. La incidencia de la cultura patriarcal más allá de las actitudes particulares de cada varón. La pedagogía de la crueldad inscripta en una cultura digital-narcisista que hace de la violencia un espectáculo y de la humillación un goce. La ternura como una forma de resistencia.