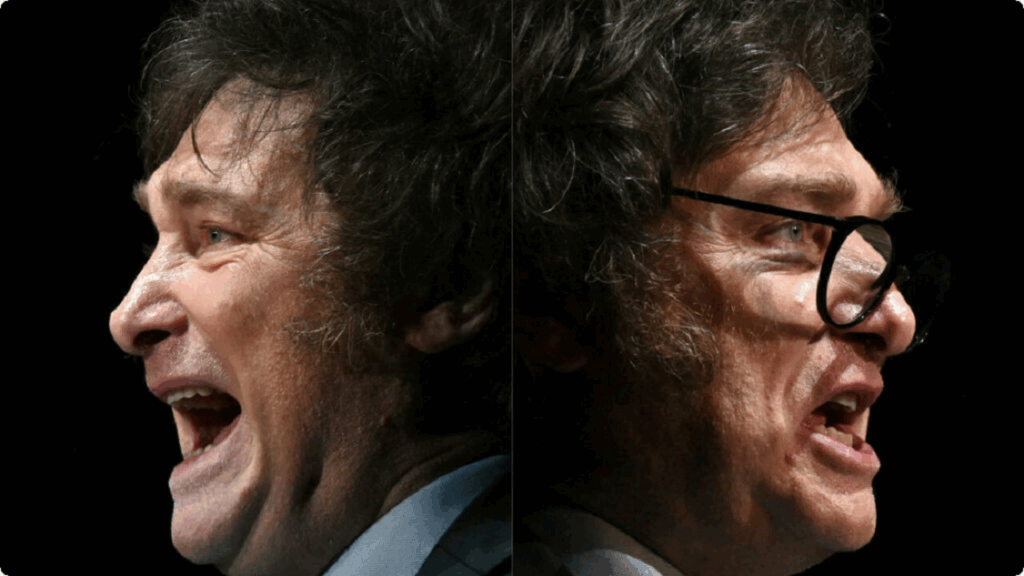

Las «formas» en disputa: Milei y el trasfondo autoritario de su estilo político

El presidente convierte los insultos y agravios en marca personal y los reivindica como gesto de autenticidad frente a las élites. Pero, como plantea el politólogo Javier Franzé en una nota que aquí resumimos, lejos de ser meros exabruptos sus «formas» tienen efectos políticos: configuran un clima social autoritario y cuestionan las reglas implícitas de la democracia, donde el respeto no es adorno sino parte del contenido mismo.

El estilo comunicacional de Javier Milei se ha convertido en un rasgo central de su gobierno. Más allá de las políticas económicas y sociales, lo que distingue al presidente es su manera de relacionarse con críticos y opositores: insultos, agravios y burlas que él mismo reivindica como muestra de «autenticidad». En su relato, cuestionar esas «formas» sería un lujo elitista de quienes buscan preservar privilegios. Según su vocero, se trata apenas de un «debate de tercer orden» frente a los problemas reales de la Argentina.

Sin embargo, la discusión es mucho más que un tema de etiqueta política. En democracia, las formas no son aditamentos vacíos sino expresiones con efectos concretos en la vida pública. Un insulto desde la máxima magistratura no se reduce a un exabrupto personal: moldea un clima social, habilita prácticas y define horizontes políticos.

El discurso oficial sostiene una doble vara. Cuando Milei recibe críticas, minimiza el problema reduciéndolo al terreno formal y enfatizando que lo único relevante es el contenido de su gestión. Pero al mismo tiempo su gobierno concede enorme importancia a las formas: desde la decisión de reinstalar terminologías denigrantes para personas con discapacidad hasta la centralidad que tuvo la comunicación agresiva en su ascenso político. En los hechos, la administración no ignora el poder performativo del lenguaje; al contrario, lo explota sistemáticamente.

En democracia, las formas expresan un contenido esencial: el reconocimiento de que ninguna voz posee una verdad política absoluta. La deliberación y la negociación suponen aceptar que el punto de vista propio es legítimo, pero también lo son los ajenos, y que el diálogo puede modificar posiciones. Por eso, quien gobierna —y concentra el monopolio de la violencia legítima— debería ser el primero en practicar esa prudencia. La política es lucha, pero es una lucha con reglas. Cuando un actor desoye sistemáticamente esas reglas, se burla de ellas y convierte la descalificación en norma, ya no estamos ante el mismo contenido con otra forma, sino ante otro proyecto político.

El relato libertario busca presentar el insulto como autenticidad rebelde contra los privilegiados. Pero en la práctica, la denigración desde la cúspide del poder nunca es neutra: socava el orden democrático y naturaliza un clima autoritario. Milei, que se cree portador de una verdad indiscutible, ubica a sus adversarios en dos categorías: los que saben mucho y lo resisten para no perder beneficios, y los que saben poco y se aferran a su ignorancia. En ambos casos, la oposición aparece deslegitimada. Esa lógica, advierte Franzé, no es nueva: se llama autoritarismo.

La discusión de fondo no se limita a un asunto de modales. Plantea un dilema clásico: la relación entre interioridad y exterioridad, entre creencia íntima y conducta pública. En política, lo que importa no es lo que un dirigente «sienta» en su fuero interno, sino los efectos sociales de sus palabras y acciones. Incluso si alguien no cree en la democracia, podría simularlo. Y, al revés, un discurso agresivo puede erosionarla aun cuando su emisor diga defenderla. Por eso el foco no está en descifrar la autenticidad de Milei, sino en medir el impacto que su lenguaje de confrontación tiene sobre la democracia argentina.

Al reducir la política a una cruzada contra enemigos y al denigrar a quienes piensan distinto, el presidente refuerza la idea de que existe una sola verdad. Justamente lo opuesto al principio democrático, que parte de reconocer la pluralidad y la ausencia de una verdad política definitiva. Así, lo que Milei presenta como formas provocadoras y disruptivas no son gestos aislados, sino la expresión coherente de un proyecto autoritario que desprecia las reglas implícitas del juego democrático.

Leer el artículo de Javier Franzé publicado por La Vanguardia

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

¿Y si la IA se volviera consciente?

El filósofo Jonathan Birch, autor del libro The Edge of Sentience: Risk and Precaution in Humans, Other Animals, and AI (El límite de la sensibilidad: Riesgo y precaución en humanos, otros animales e IA), explora uno de los dilemas más inquietantes de nuestra época. Al respecto, advierte que la cuestión de si la IA puede volverse consciente no es solo filosófica, sino también política. A medida que crece el número de personas que establecen vínculos emocionales con chatbots, podría surgir un movimiento que reclame derechos para estas entidades, generando conflictos sociales entre quienes las consideran seres con intereses y quienes las ven como simples herramientas. Birch sostiene que no podemos descartar del todo la posibilidad de una conciencia artificial: si la conciencia depende de cálculos, como plantea el funcionalismo computacional, en principio la IA podría ser sintiente, aunque de una forma profundamente extraña. Nadie, ni siquiera las empresas, comprende el origen de las capacidades emergentes de estos sistemas. Birch llama a un debate público urgente, mayor responsabilidad de las tecnológicas y, quizá, a frenar el ritmo de desarrollo, pues no estamos preparados conceptual ni éticamente para enfrentar un futuro con IA consciente.